-

产品中心

产品体验

质量管理解决方案

质量管理案例

-

服务与支持

-

关于我们

-

联系我们

fmea在企业软件质量改进解决方案

- 【导读】

- 在传统的软件测试中,重点在于测试软件的业务功能是否实现,系统的性能是否符合要求,而常忽略了软件系统失效情况下导致的产品质量风险。为杜绝此类风险,需充分挖掘软件的各

【摘要】在传统的软件测试中,重点在于测试软件的业务功能是否实现,系统的性能是否符合要求,而常忽略了软件系统失效情况下导致的产品质量风险。为杜绝此类风险,需充分挖掘软件的各类隐含需求,从而加强对软件缺陷的管理。本文通过对一个偶发的软件失效导致的质量问题事故进行思考,提出将潜在失效模式FMEA应用于软件开发测试,预防软件失效风险,确保产品质量的方法。实际应用案例表明使用FMEA后,软件企业因软件质量失效模式引起的产品质量隐患改进效果显著。

一、引言

2017年4月某企业生产过程中软件牌号中间物料被误做B牌号中间物料进行包装生产,引发质量事故。该事故发生的原因是该企业自动化物流系统中间物料箱的RFID芯片上一批次的信息未清除,而新批次的信息未正确写入,导致箱内实际物料与系统的物料信息不匹配,从而引发用料错误的质量事故。此次事故中,物流系统软件在过去数年中运行正常,系统的稳定性、效率等性能符合要求。

但一次偶发的事故却暴露了设计时逻辑中存在的漏洞,RFID信息采用覆盖写入的形式,而非使用后擦除,使用时写入的方式。虽是单一事件,但也凸显出过去设计中重点关注业务功能实现和系统性能的要求,而忽略了系统软件失效模式下对产品所造成的质量风险。因此如果在软件的设计中融入失效模式及其影响分析,实现基于产品质量的软件风险把控,是提高软件质量一个值得思考的问题。

二、软件质量要求

ISO9126的信息技术标准中对软件质量的定义是:与软件产品满足明确或隐含需求的能力有关的特征和特性的总和。这些特征包括可靠性、可用性、易用性、效率、维护性和可移植性。该定义对软件质量不仅提出满足明确需求,即各项业务需求,也强调了有隐含需求,即各项业务需求以外确保软件和产品质量的需求。这些隐含的需求可能是一些连业务需求方也无法明确提出的需求,但这些隐含的需求可能使软件在特定条件下出现失效问题,导致一些不可预测的质量风险。

为了发掘隐含需求,降低软件失效的风险,软件领域从上世纪80年代开始,一直努力探索软件过程控制和质量管理问题。先后建立了CMM、CMMI和ISO9000等质量管理标准,同时国内外学者也建立了故障树分析、PDCA软件质量改进等方法。在众多方法中,潜在的失效模式及后果分析(Failure Mode and Effects Analysis,简称FMEA)为近年来提出的一种确定潜在失效模式及其原因的分析方法,常用于产品设计或生产工艺真正实现之前发现产品的弱点,同样适合于发现软件中存在的缺陷。

三、潜在的失效模式及后果分析FMEA

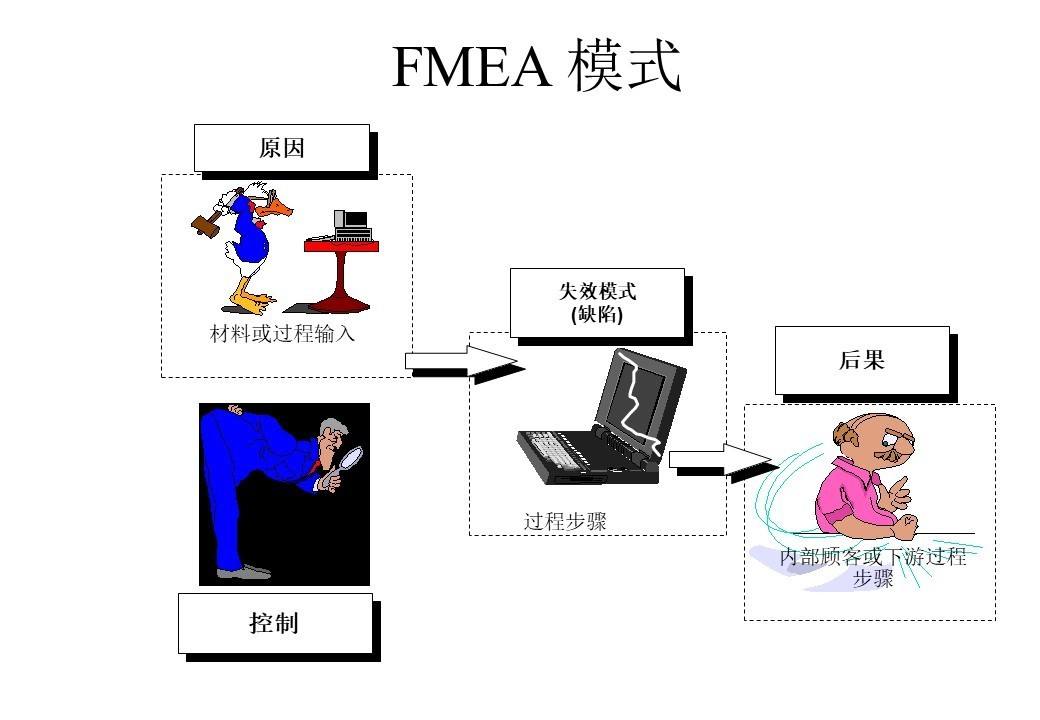

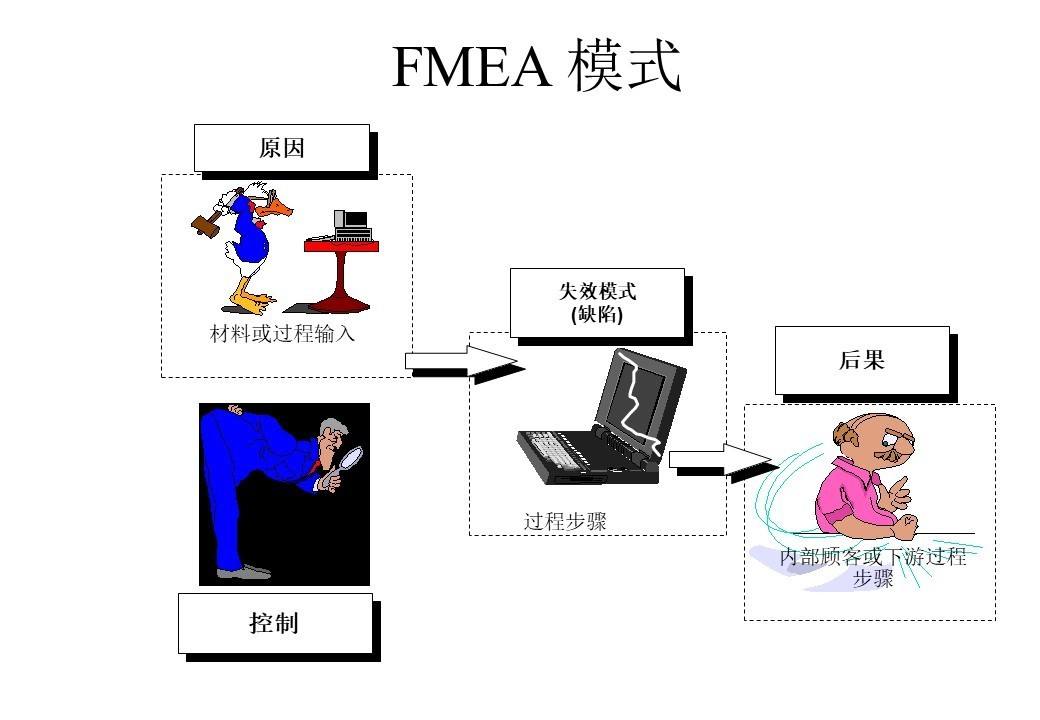

FMEA是一种分析系统中每一产品所有可能产生的故障模式及其对系统造成的所有可能影响,并按每一个故障模式的严重程度,检测难易程度以及发生频度予以分类的一种归纳分析方法。FMEA的核心在于“事前的预防措施”,它通过使用系统分析、头脑风暴等方法对产品的设计、开发、生产等过程进行失效模式及影响分析,帮助设计人员发现软件产品中潜在的质量问题(或称为失效模式),分析、评价这些潜在的质量问题发生的可能性及其带来的影响和严重程度,以便及时采取有效的预防措施,从而降低产品投入市场后的失效风险。

FMEA质量管理模型如有如下特点:

1.提出了质量目标,以确保质量为软件产品质量的改进目标。

2.结合了过程改进和风险管理的思想,FMEA可以评估过程的失效,及时采取措施防止它的发生;并通过持续的改进,提升产品质量。

3.可以融合各种常见质量管理工具,如控制图、柱状图、帕累托图等技术。

4.重视有经验的人员参与,如通过头脑风暴法,让大家的经验得到共享,提升FMEA质量管理效果。

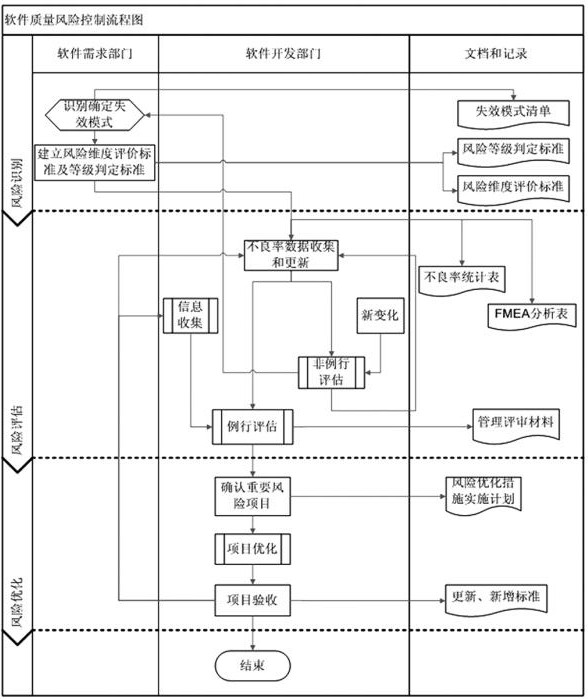

四、FMEA在软件企业软件质量改进的应用

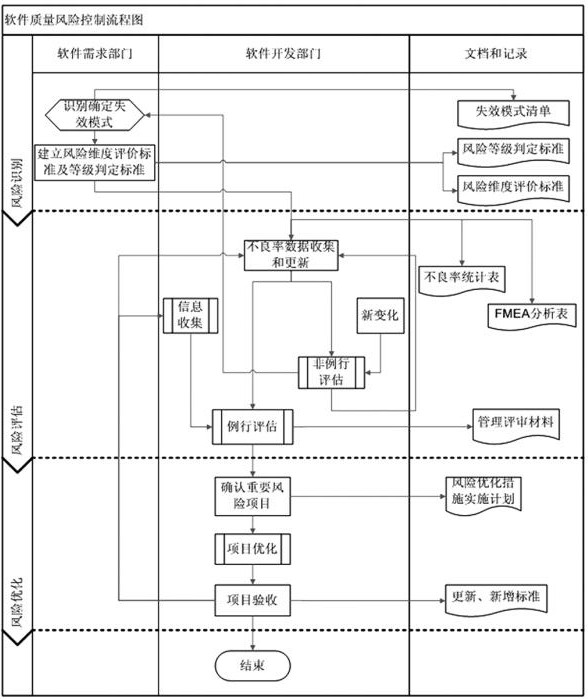

鉴于FMEA在软件质量改进中“防范于未然”的良好特性,企业以FMEA为指导思想,在每次信息系统的开发测试或者后期使用过程中的隐患排查中,采用FMEA方法进行软件风险的识别、评估和优化,确保软件的隐形需求得到充分的满足。实施流程如下图1所示。

图1基于FMEA软件质量风险控制流程图

实现过程如下:

首先进行风险识别。以软件使用所保障的生产产品质量为目标,由软件的需求发起方即应用部门识别确定失效模式,形成失效模式清单,并建立风险维度评价标准及等级判定标准,形成风险等级判定标准和风险维度评价标准:

其次进行风险评估。组织产品质量管理员、工艺员、操作员、系统维护员等各方面的相关人员,展开头脑风暴,对各种正常、不正常输入情况下系统可能出现的不同失效模式及其后果进行假设模拟,从而收集足够的不良率数据,形成不良率统计表和FMEA分析表,并对信息系统在这些不同失效模式下的运行情况进行评估,形成管理评审材料。

最后进行风险优化。信息系统的相关开发维护人员根据风险评估结果风险等级判定和维度评价标准确认出重要风险项目,形成风险优化措施实施计划,并对系统进行相应的程序优化。按以上步骤执行一次乃至多次,从而确保尽可能多的发掘软件质量风险点,降低因软件失效所引发的质量事故发生的可能。

该方法的重点在于风险评估阶段,该阶段需要让足够多的相关人员,在脱离软件,更多考虑产品质量的情况下,通过头脑风暴等各种方法,收集各种正常业务需求和非正常流程下可能发生的不同输入,从而确保能识别出各类不同失效模式。

五、FMEA在软件企业软件质量改进实例

以引言中所发生的软件失效导致的产品质量问题为例,为杜绝此类事件再次发生,软件企业对相关软件采用FMEA方法通过人机料法环等因素进行了一次软件质量隐患大排查。

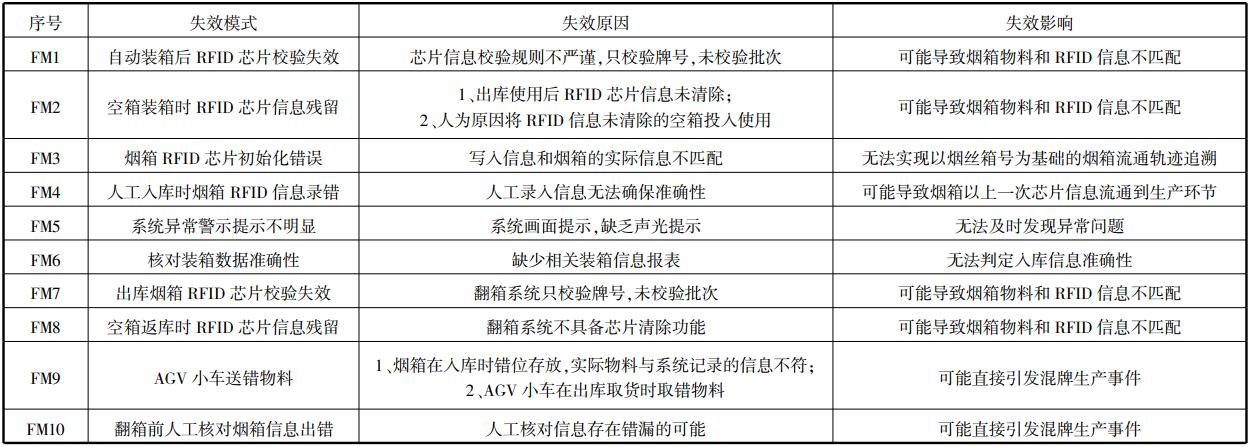

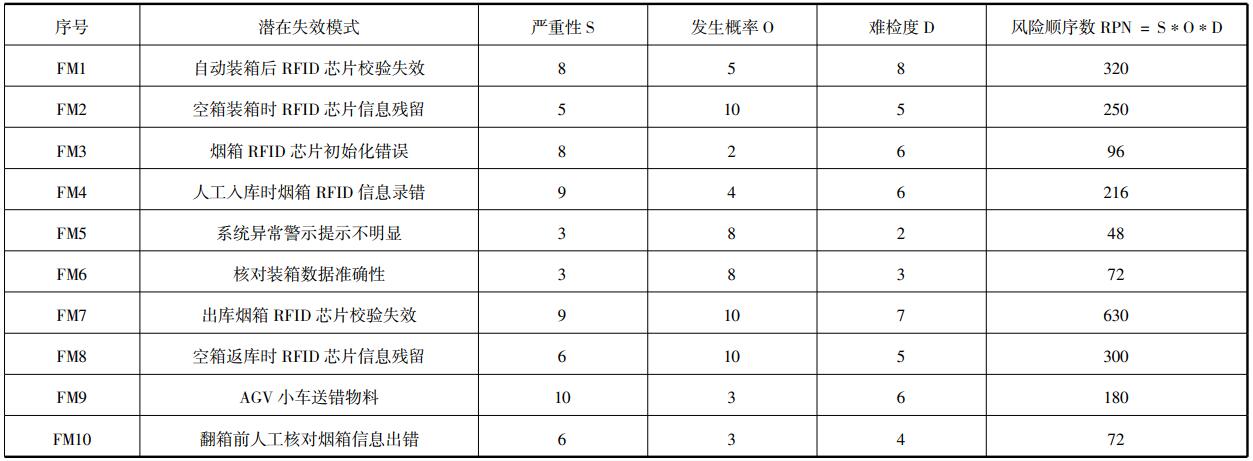

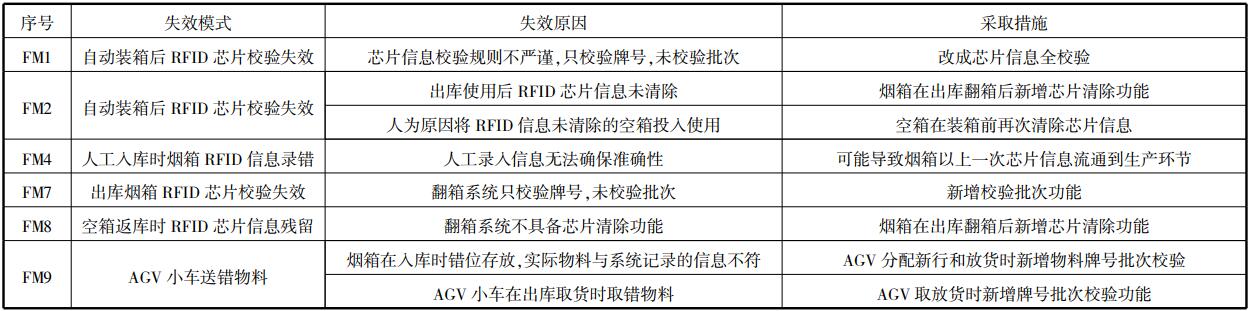

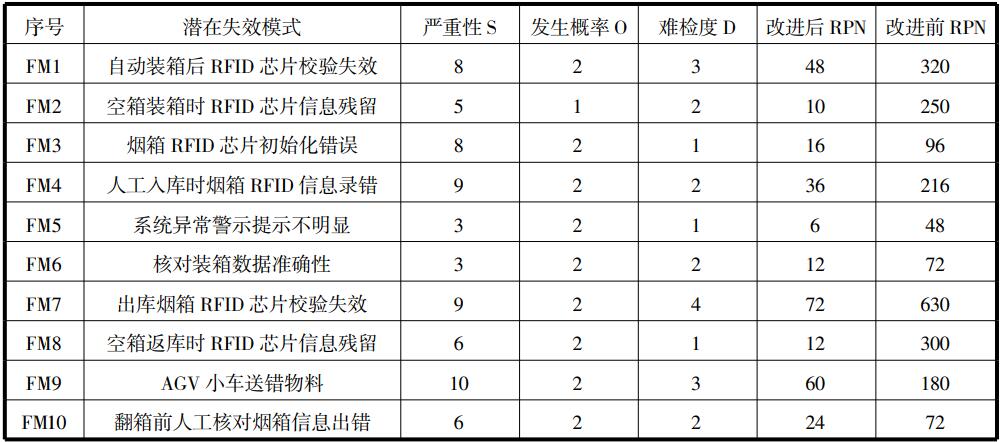

软件公司对在制品的存放采用的是基于物料批次的平库箱式自动存储出入库的仓库物流系统。通过RFID系统全程对在制品的牌号、批次和重量等信息进行跟踪传递,并在信息传递交互的过程中,对信息进行核准确认。本次隐患排查,以信息传递为重点,组织工艺员、操作工、电工、软件维护员等相关人员,结合软件在过去运行中出现的问题,采用头脑风暴,进行风险隐患点查找,发现潜在失效模式,并对各失效模式的严重性、发生概率以及难检度进行打分,得出对应的风险顺序数列表,结果如下表1和表2。

表1物流系统出入库环节的FMEA

表2潜在失效模式的RPN计算

软件企业选择RPN大于100的潜在失效模式作为重点改进点,对相应的系统软件进行优化改造,采取的相应措施如下表3所示。

表3潜在失效模式的改进措施

以上对策在2017年5月实施后,物流信息化系统在2017年6到8月三个月中因软件故障导致生产影响2次,共计2.5小时,而改进前的2017年2到4月共计因软件故障导致影响8次共计16.34小时。改进效果明显。此外在改进三个月后,重新对原各潜在失效模式的发生概率和难检度进行评价,结果如下表4所示。对比结果表明,改进后的各失效模式RPN值均已小于100,显著优于改进前RPN,潜在失效模式的可能影响被大幅度降低。

表4改进前后RPN对比

六、结论

本文通过对一个偶发的软件失效导致的质量问题事故进行思考,发现目前软件开发过程中重视业务功能需求,而忽视了产品质量保证的隐形需求。为确保软件的产品质量保障能力,降低失效模式下对产品质量导致的不良影响,提出在将潜在失效模式FMEA应用于软件开发,预防软件失效风险。并给出了软件企业基于FMEA的软件质量风险控制方法。最后在该方法的指导下,软件企业对引言中发生失效模式的物流软件进行了一次全面的隐患排查,并对RPN大于100的潜在失效模式进行改进,从而极大程度提高了物流系统软件的稳定性。